예전 기억을 표류하다 보면 동해 바다와 뭍 사이 견고한 철조망이 꽤나 동경을 불러일으킴과 동시에 현실이 극복할 수 없는 철옹성 같았건만 언제부턴가 대부분의 군사 시설이 철거되면서 웅크려 머나먼 미래를 꿈꾸던 해안 쪽길은 뒤늦게 세상과 조우하며 품 안에 간직했던 슬픈 사연과 태초의 자연을 거대한 선물 보따리 마냥 풀어놓았다.

사실 ‘영덕’하면 생각나는 건 십중팔구 ‘대게’ 외에 딱히 각인될 만한 명소는 기억에 없었고, 그로 인해 여정에서 영덕은 지나는 길목의 한적한 어촌마을로만 여겨졌다.

2019년 봄 여정에서도 영덕은 한치 주저 없이 다른 동해 바다를 이어주는 마을 외에 고민도 하지 않았었는데 해파랑길 소식을 듣고 먼 길 달려 첫걸음 내디딘 결과, 이제라도 알게 된 걸 다행이라 여겼다.

바다와 가파른 뭍의 경계 사이 한 사람 겨우 지날 폭이 좁은 쪽 길을 걷노라면 북적이는 유명 관광지가 간과한 감상과 사유의 공감대를 여유의 테이블 위에서 공유할 수 있을 건 숨겨진 광산에서 거대한 좌수정 결정체를 만난 것과 같았다.

해파랑길

해파랑길은 부산 오륙도 해맞이공원에서 강원 고성 통일전망대까지 동해안의 해변길, 숲길, 마을길 등을 이어 구축한 총 50개 코스로 이루어진 750km의 걷기 여행길입니다.

해파랑길은 동해의 상징인 '떠오르는 해'와 푸른 바다색인 '파랑', '~와 함께'라는 조사 '랑'을 조합한 합성어이며, '떠오르는 해와 푸른 바다를 바라보며 파도소리를 벗삼아 함께 걷는 길'을 뜻합니다. {중략}

[출처] 두루누비

해파랑길 소개

동해의 떠오르는 해와 푸른바다와 함께하는 해파랑길

www.durunubi.kr:443

해안도로를 따라 해파랑길로 진입하는 공원에 도착했다.

동해 해안선 따라 연결된 산책로가 해파랑길로 명명되었긴 하나 특히 영덕을 선택한 이유는 사람들이 조금이라도 덜 찾는 곳이며, 그래서 길과 연결된 어촌마을도 조용했고, 매끈한 길이 아닌 원시적인 모습도 적절하게 가미된 길을 원했기 때문인데 그에 더해 청정한 빛깔의 동해 다운 바다까지 어우러져 있기 때문이었다.

따라서 첫 번째 여정으로 해맞이공원 해파랑길을 선택, 명명하자면 해파랑길 20과 21이 연결되는 일대로 대략 5km가 조금 넘는 거리를 걸었다.

한적한 공원주차장에 차를 세우고 공원이라는 표지석에서부터 첫걸음을 디뎠다.

해안도로 따라 공원이 있었고 한쪽은 망망대해 동해 바다였는데 그 사이를 지나는 해파랑길로 가기 위해 주차장에서 좌측 방향의 내리막 데크길로 향했다.

좌측으로 향하면 이렇게 바다로 향하는 계단길로 걷게 되는데 멀리 섬처럼 떠 있는 죽도산 인근이 두 번째 여정지인 해파랑길 21 코스 일부 였다.

좀 더 가까이 당겨 보면...

죽도산 정상에 희미하게 보이지만 실체가 명확한 하얀 탑? 등대?가 보였다.

비교적 가파른 내리막길을 걷다 보면 어느 순간 무성한 숲이 걷히고 바다가 펼쳐졌다.

길 초입에 해파랑길의 특징을 잘 보여주는데 온전히 가공된 길이 아닌 원래 있던 길에 어설픈 가공을 덧대어 길의 질감을 그대로 둔 매력이 바로 해파랑길의 매력이라 하겠다.

비록 해맞이공원 일대나 그나마 사람들이 많이 찾을 만한 길은 데크나 가이드가 설치되어 있지만 나중에 들린 해파랑길은 길의 형태가 마치 도화지 위에 그리는 점선처럼 드문드문 형체가 있고, 나머지는 야생의 바위나 해변들이라 가끔 길이 맞나 의심이 되는 부분도 있었다.

그나마 깊은 산중이 아닌 해변이라 그 의심은 이내 사그라들었지만 초행길인 만큼 몰입된 감상과 더불어 길에 대한 의심도 걷는 속도를 늦추긴 했다.

해파랑길에서 일관된 부분 중 하나가 붉은 방위는 북쪽, 퍼런 방위는 남쪽을 가리킨다.

원시의 자연길에 조금의 혼선을 줄이기 위해 살짝 올려놓고 고유의 질감은 방해하지 않았다.

이런 길을 밟는 게 얼마만인지.

영덕에 이런 숨겨진 명소가 있다는 게 새삼 다행이었다.

이제라도 체득할 수 있어서 다행이고, 한적하게 즐길 수 있어서 행운이었다.

바람이 거의 없어 파도의 기세는 약했지만 그래도 동해 청정 바다의 묵직한 파도 소리는 쉴 새 없었다.

길은 어느 하나 비슷한 게 없이 절벽, 솔밭, 바다, 바위가 서로 다양한 조합으로 상호작용했고, 그래서 지루하지 않았다.

해맞이공원에서 센터 같은 곳에 도착, 고도 차이가 비교적 심한 해안도로와 바다 사이에 비탈진 경사면을 공원으로 조성해 놓았고, 바다 인접한 곳은 마치 두 손을 깍지 낀 듯한 형태의 약속바위가 있었다.

이게 약속바위란다.

왼손 새끼손꼬락만 약속할 때 깍지 끼듯 펼친 형상이라는데 내 눈엔 중지 같기도 하고, 오른손 엄지 척 같기도 했다.

약속바위는 전망대처럼 데크가 놓여져 있는데 멀리 출입을 통제하던 시절에 사용하던 초소가 있고 파도는 유난히 거칠었다.

깍지 낀 손을 질투하여 파도가 훼방 놓으려는 걸까?

해맞이공원 센터 같은 곳은 이렇게 비탈진 지형을 이용하여 공원을 조성해 놓았고, 좌측엔 작은 등대가 서 있었다.

바다로 고개를 돌려 보면 데크가 놓여져 있고, 그 데크 끝에 약속바위가 있었다.

약속바위에서 초소가 있는 방향으로 가는 길은 바위를 관통하는 게 아니라 공원 옆 솔밭으로 한 사람이 겨우 지날 수 있는 폭이었다.

파도를 따라 찾아온 세숫대야 바위, 또는 가칭 너럭바위.

물론 내가 느낀 첫인상으로 붙인 건데 저 바위 아래 파도가 유별나게 거칠었다.

만선의 꿈을 안고 떠난 고깃배는 바다가 희망이자 현실이었다.

바다는 잠잠한데 파도는 이렇게 한 성깔 하는 걸 보면 바다의 지킬박사와 하이드 같은 양면성을 볼 수 있었다.

이내 도착할 것 같은 초소 자리는 올곧게 길이 연결되어 있는 게 아니라 의외로 쉽게 닿지 않았다.

이 또한 해파랑길의 일부분이었다.

초소 자리에 도착하여 주변을 둘러봤다.

다시 왔던 길을 밟아 가는 길로 바위와 나무가 적절히 어울린 길이 많았다.

한쪽은 바위와 작은 절벽이고 한쪽은 바다가 바로 인접한, 해파랑길의 특징이 잘 나타난 길 일부분을 지났다.

왔던 길을 밟고 첫 공원 전망대를 거르고 대탄방파제로 곧장 향했다.

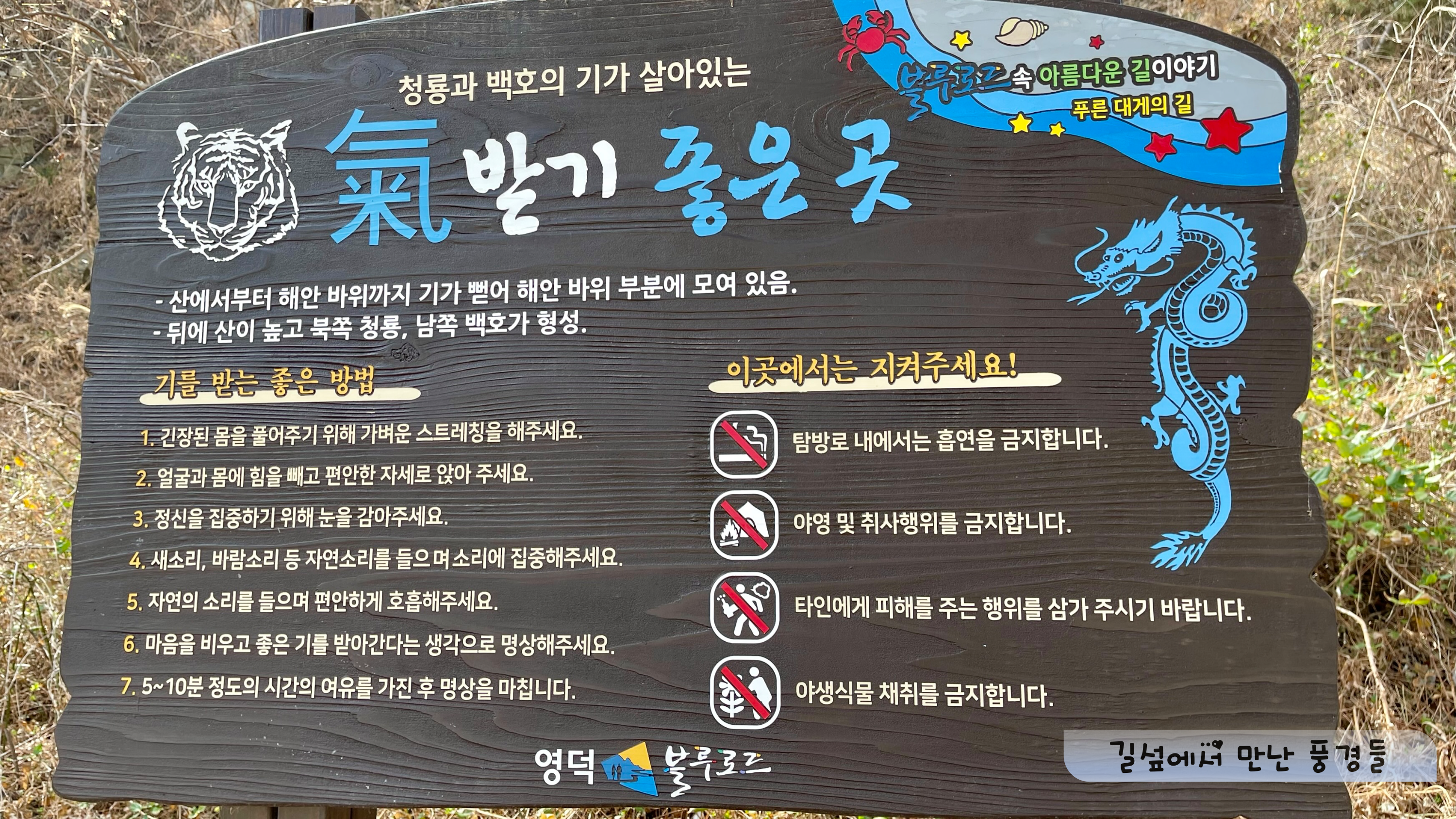

좁고 원시적인 형태의 해파랑길이 대탄방파제와 만나는 지점에서 많은 기를 받아 지친 마음의 위로를 달랬다.

매끈하게 인간의 편의대로 가공하여 자연과 경계를 만들지언정 차라리 어설프더라도 이렇게 자연스레 희석되는 편이 좋았다.

때론 불편한 접근이 몰입의 희열을 깨우고, 때론 울퉁불퉁 불편한 걸음이 길의 질감을 몸으로 읽을 수 있기 때문이었다.

그게 내가 추구한 여정이며, 그게 내가 바란 매력이니까.

'일상에 대한 넋두리' 카테고리의 다른 글

| 바다를 향한 고전적 갈망, 울진 망양휴게소_20220316 (0) | 2023.02.21 |

|---|---|

| 진화하는 섬과 손 내민 육지의 접점에서, 축산 죽도산_20220315 (0) | 2023.02.19 |

| 시간이 졸고 있는 영덕 해안마을_20220315 (1) | 2023.02.18 |

| 첫 영덕 여정에 만난 청량한 밤바다_20220314 (0) | 2023.02.18 |

| 밤에 휴게소에서 만난 고양이_20220314 (0) | 2023.02.18 |