원래 계획되었던 하늘숲길은 기존에 출발점으로 삼았던 화절령과 만항재가 아닌 두 고개 사이, 하이원CC 인근에서 화절령 방면으로 출발했다.

서울 수도권은 코로나19로 인해 심리적으로 잔뜩 위축되어 마스크 구하기는 하늘에 별 따기고 바깥 외출은 극도로 기피하는 것과 달리 여행 떠나온 3일 동안 강원도 일대는 마스크를 끼지 않고 다니는 사람도 많았고, 식당 같은 곳에서도 마스크를 착용하지 않아도 하등 이상하게 보는 사람도 없었지만, 나를 포함하여 지나가는 몇몇은 마스크를 착용하고 다녔다.

코로나 관련 뉘우스가 나오면 강원도는 괜찮다는 주변 이야기도 드문드문 들리는 걸 보면 아직은 경각심을 가진 사람이 많지 않구나 싶은데 평소 서울 수도권에서 정선 사북/고한으로 오는 여행객이 많았던걸 대비해 보면 지금은 여행객이 거의 없어 거리는 한산했다.

하이원CC 하늘숲길을 가는 방법은 고한으로 해서 가는 길 뿐이라 도중 커피 한 잔을 담아 적당한 자리에 차량을 주차하고 이내 하늘숲길로 향했다.

호기롭게 출발했다 개고생한 하늘숲길은 미리 예상은 했지만 온통 눈밭이었고, 강원도 산골의 매서운 추위로 인해 얼어버린 눈은 빙판으로 변해 한 걸음 한 걸음 옮길 때마다 젖 먹던 시절의 힘까지 끌어내야 될 정도였다.

스틱도, 아이젠도 없는 상태라 아무리 평탄한 길이라고 해도 무게중심을 잡기 위해 온몸에 힘이 잔뜩 들어가는 바람에 의욕과 달리 진전 속도는 느린데다 에너지 소모가 심해 사진은 고사하고 몇 Km 못 가 발걸음을 돌려야 했다.

돌아가는 길은 왔던 길로 가게 되면 두고두고 아쉬울 것 같아 오던 도중 스치며 봤던 백운산으로 향한 길로 접어 들었고, 얼마 올랐을까? 산 중턱 전망대에 다다랐다.

상동 방면을 바라보는 전망대 데크에 서자 빼어난 경관은 아니지만 마치 키재기에 경쟁하는 산세가 첩첩이 펼쳐져 있어 주변 산세를 가늠할 수 있었고, 때마침 매 한 마리가 먹이를 탐색하는지 공중을 크게 돌면서 거대한 골짜기에 천리안을 번뜩였다.

정선 오면 감탄하게 되는 깨알 같은 주석들.

장산은 상동을 가르는 큰 산이며 부근에 숨겨진 이끼계곡이 있어 내륙 깊은 오지의 특색을 고스란히 간직하고 있으며, 매봉산은 태백 초입에 위치한 바람의 언덕과 동명이나 여기 언급한 매봉산은 솔고개의 단풍산과 상동 사이를 연결하는 산을 말한다.

이 일대 1,000m가 넘는 고봉들이 워낙 즐비하여 엥간해서는 명함도 못 내밀 높이지만 멀리 미려한 산세 또한 이런 즐비한 봉우리들이 연결된 능선이자 백두대간의 특징이기도 하다.

남아 있는 커피와 빵으로 한숨도 돌리고 당도 충전하기 적당하여 틀어 놓은 음악의 볼륨을 살짝 올린 채 주위를 둘러봤다.

한무리 등산객의 발걸음은 꾸준한지 많은 발자국이 산발적으로 새겨져 있고, 여기저기 버린 쓰레기-특히나 유리병도 보인다-가 널부러져 몰상식한 산악인이 지나간 듯 하다.

하늘숲길을 걷다 보면 버려진 쓰레기가 거의 눈에 띄지 않는데 쉬기 편한 장소에서 땀을 식히는 동안 귀찮은 나머지 그냥 유기한 걸까?

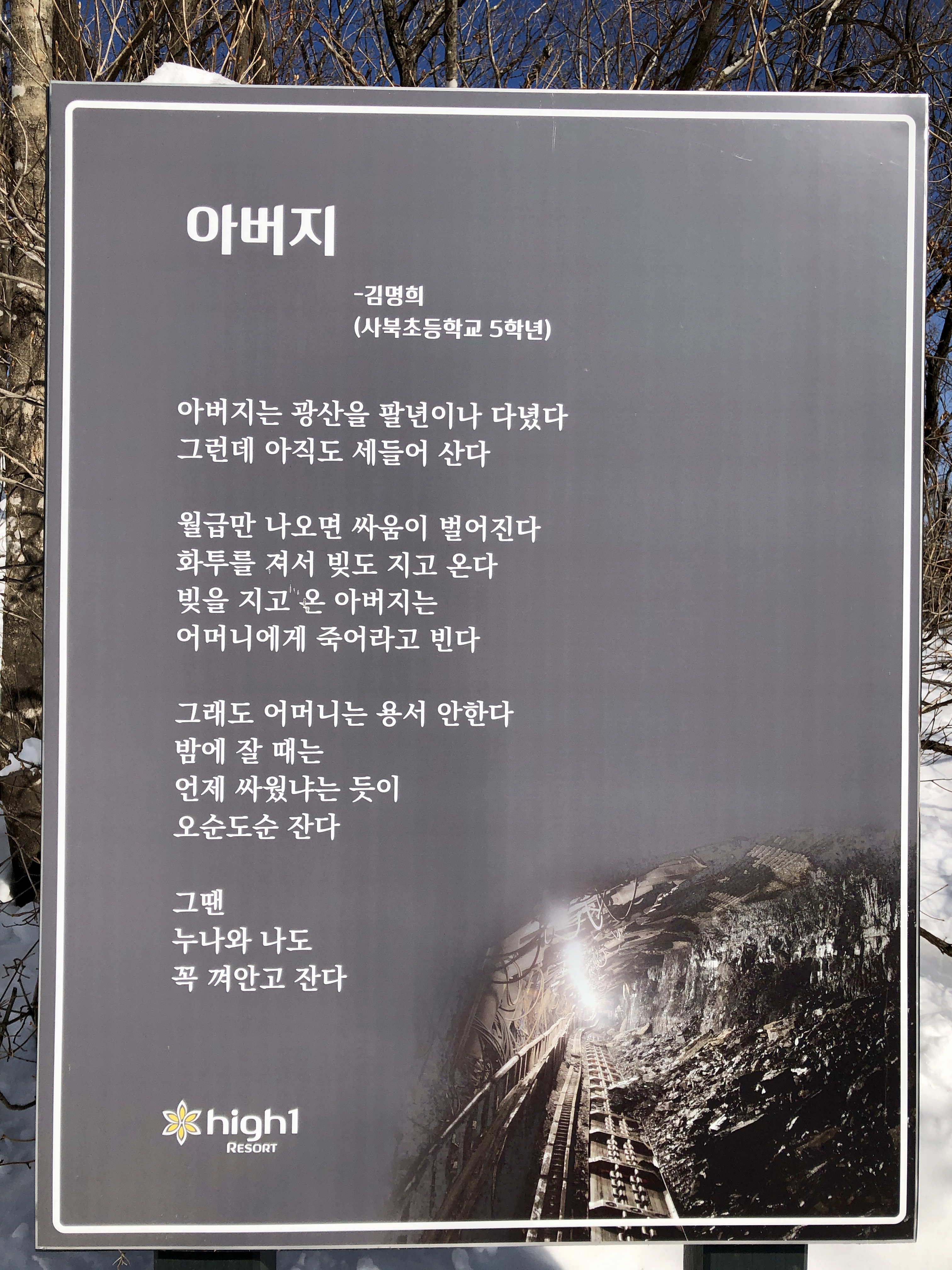

드문드문 쉬어가는 동안 재미있는 시나 스토리보드가 있는데 전망대엔 어느 광부집 아이가 쓴 익살 맞은 시가 있어 미소 짓게 된다.

하늘숲길에서 백운산으로 오르다 보면 갈림길이 나오는데 그 갈림길에 전망데크가 있고 오르막길을 거의 180도 틀어 연결되는 길이 계속해서 백운산으로 향하는 길이고, 살짝 굽는 길은 하이원팰리스 호텔 뒷편으로 향하는 길인가 보다.

하이원팰리스 호텔로 방향을 잡고 걷다보면 점점 공원 산책로처럼 가공이 되어 있는데 길 중간중간 벤치도 부쩍 눈에 띄이고 길에 대한 테마도 설명해 놓아 이제 거의 도착했다는 생각으로 지친 걸음에 위안이 되었다.

이미 누군가 올라프를 만들어 놓았구만.

하이원팰리스 호텔이라는 이정표를 보고 계속 걷다 보면 어느 순간 시야가 뻥 뚫린 산 언저리에 다다르게 되고, 하늘숲길과 반대로 사북/고한 방향의 세상이 펼쳐진다.

산이 가파른 건 아니지만 빙판길과 같아 여전히 조심해서 내려오느라 많은 힘이 들고 긴장을 놓을 수 없었지만 이번 산책은 만만하게 접근한 만큼 혹독한 댓가를 치뤘다.

허나 개고생은 기억에 더욱 깊은 조각을 남기고, 절경은 힘들어도 절경일 수 밖에 없다.

바람만이 허공을 가득 매운 첩첩산중에서도 머리 하나 더 높은 하늘숲길은 광부의 애절한 사연이 긴 시간 동안 고통의 도구로 만든 길이라 느리게 걷는 미덕이 희열로 승화된 곳이다.

이 길을 올 때마다, 아니 계획할 때마다 인적이 전혀 없는 블랙홀 같은 세상에 두려움도, 근심도 없어지고, 다만 지나는 바람이 들려 주는 애절한 아리랑 곡조에 숙연해진다.

언제 다시 올 수 있을까?라고 막연히 기다리는 게 아니라 여기 만큼은 언제 어느 때 반드시 가겠다고 다짐하게 된다.

난개발로 욕을 한보따리 얻어 먹는 정선이지만 용인과 다른 게 있다면 산이 있던 자리에 사람이 빼곡히 들어와 사는 용인과 다르게 정선은 잊혀지고 숨겨진 이야기를 길목에 채워 넣었다는 차이?

정선 수뇌부는 혜안이 있긴 하다.

‘보고 싶다, 정선아’가 이제는 ‘살고 싶다, 정선아’로 진화 했는데 이름 자체만으로도 순박하고 토속적인 산골마을 같다.

'일상에 대한 넋두리' 카테고리의 다른 글

| 깊이 숨은 보배, 영월 어라연_20200204 (0) | 2021.07.17 |

|---|---|

| 눈부신 서리를 도사곡에서 만난다_20200204 (0) | 2021.07.11 |

| 포근한 둥지로_20200202 (0) | 2021.07.08 |

| 그립고 그리운 망부목, 몰운대_20200202 (0) | 2021.07.07 |

| 세 번째 방문, 여전한 밤_20200201 (0) | 2021.07.06 |