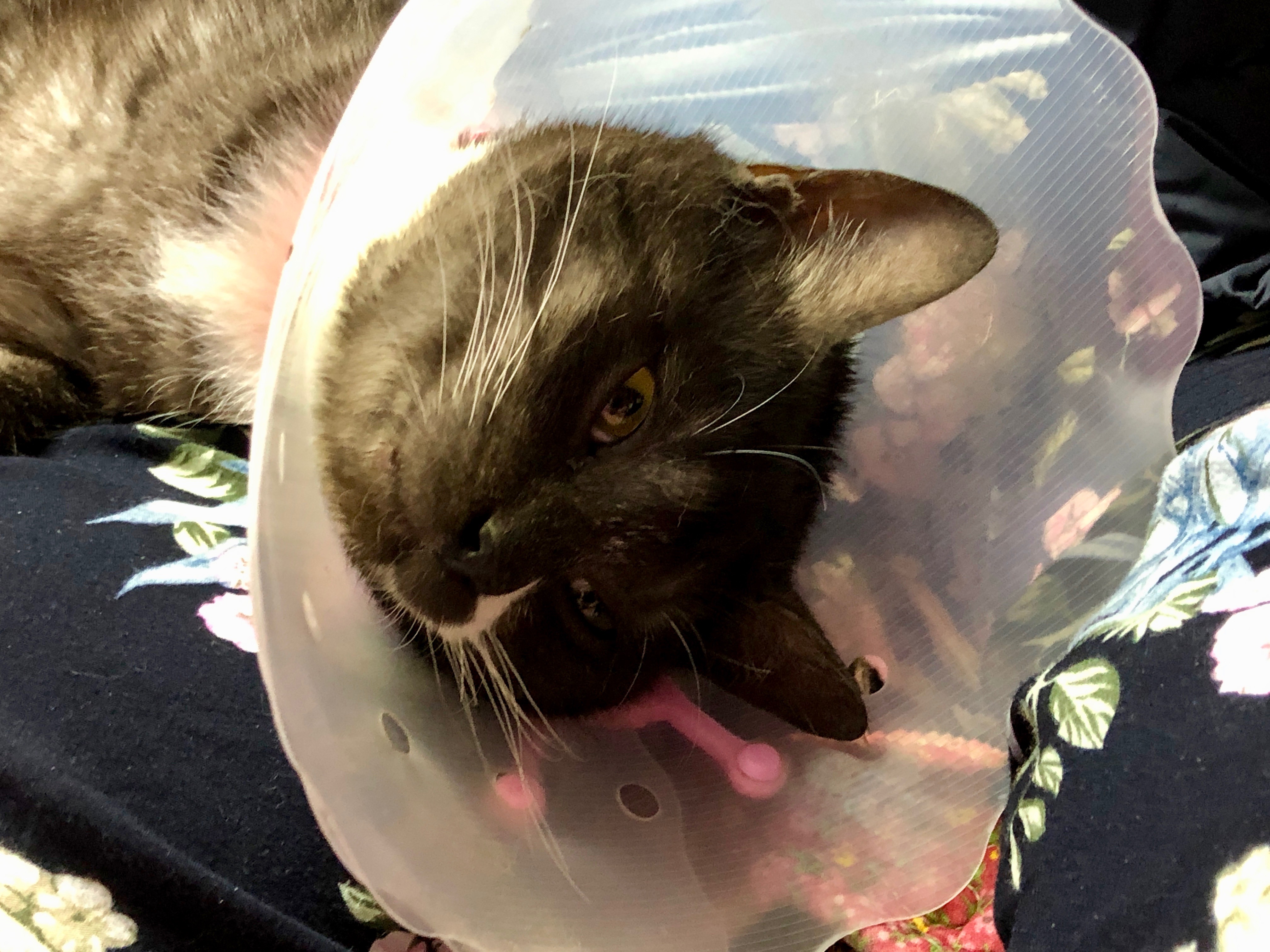

익숙하지 않은 칼라로 하루 종일 자거나 잠시 눈을 뜨고 있을 땐 자리 가리지 않고 뒹군다.

그래도 개냥이 본성을 버리지 않고 잘 참아줘서 다행이다.

미치도록 그루밍 하고 싶은데 몸을 굽혀 혀를 내밀어 봐도 칼라에 막혀 헛그루밍에 공허할 뿐이지만 그럴수록 더욱 사람한테 기댄다.

그래도 보채거나 서럽게 울지 않는데 그게 안쓰럽다.

칼라를 채워 얼굴만 보이니까 헬로키티 같네.

꼭 이렇게 사람한테 기대거나 붙어야 된다.

기생충은 양분을 빨아먹는다면 냥이는 관심과 사랑을 빨아 먹는다.

사람한테 붙는 환경이 여의치 않으면 이런 식으로 붙어서 안하무인, 발 떼기 어렵게 만든다.

얼굴에 털이 잔뜩 붙어 있는 모습을 보면 얼마나 핥고 싶을까?

말 못하는 생명이라 그래서 더욱 안쓰러운가 보다.

반응형

'일상에 대한 넋두리' 카테고리의 다른 글

| 냥이_20200215 (0) | 2021.08.04 |

|---|---|

| 냥이_20200214 (0) | 2021.08.04 |

| 냥이_20200211 (0) | 2021.08.03 |

| 떠 있는 한반도를 찾아서, 초평호_20200211 (0) | 2021.08.03 |

| 멋진 겨울 작품, 곡교천 은행나무길_20200211 (0) | 2021.07.19 |