벌판에 덩그러니 움튼 잊혀진 시간들.

전쟁의 상흔과 희생의 파고에 제 한 몸 지킬 수 없었던 치욕은 기나긴 시간의 빗줄기로 아물어 짙은 흉터만 남겼다.

그저 지나치던 흙이라고 해서 모두 같은 건 아닌가 보다.

고결한 바람 속에 규정할 수 없는 내음이 코 끝을 숙연하게 만들듯 무심코 밟는 바위는 집어삼킬 듯 이글거리는 화마의 상형문자가 새겨져 있고, 인고에 뒤틀리고 패인 나무 등짝엔 처절함을 견딘 부적의 휘갈김이 새겨져 있다.

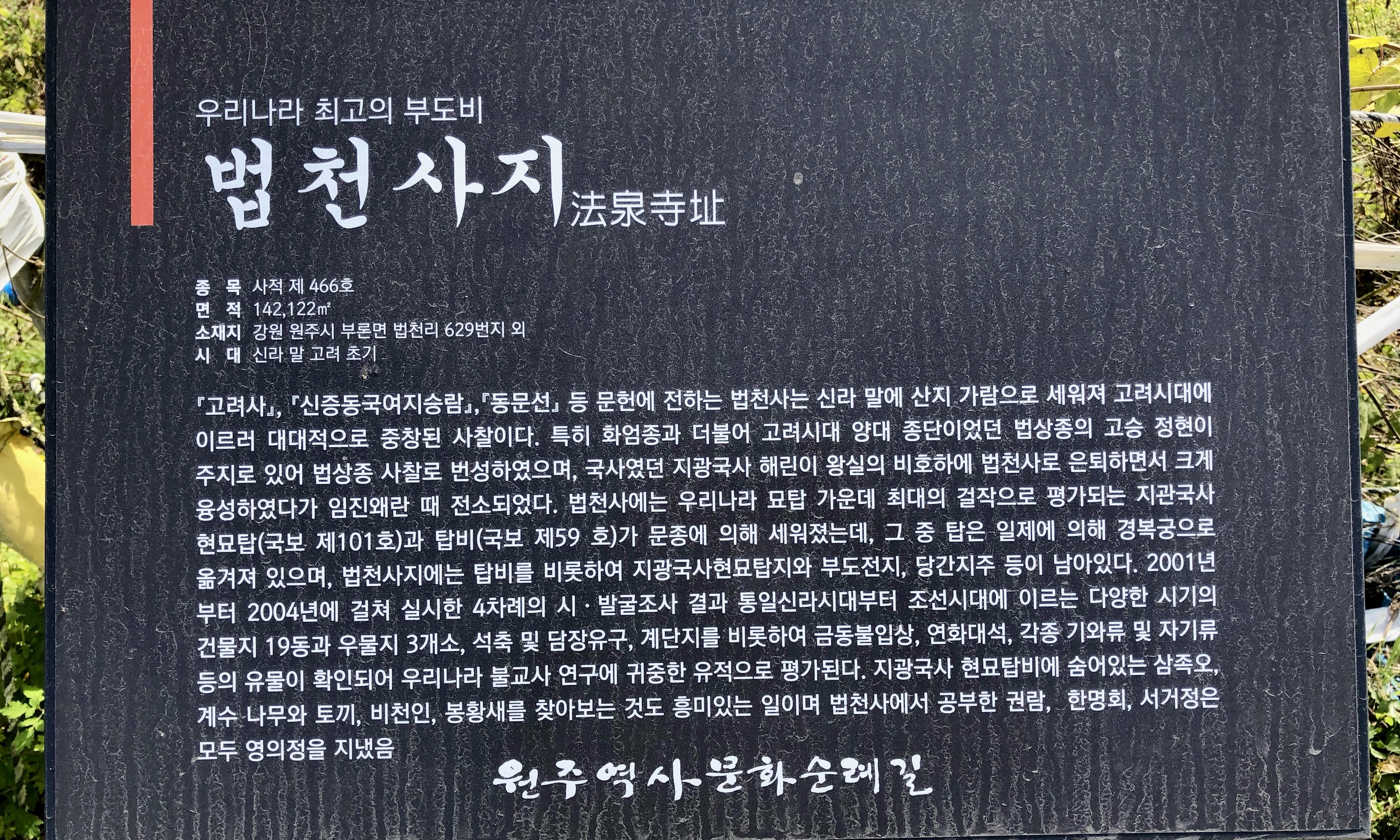

무심코 다니던 마을에 이렇게 너른 절터가 두 군데나 있어 가을 정취 머금은 바람과 함께 잠시 걷기로 했다.

문광저수지에서 부론으로 넘어와 절터에 들러 연신 사진을 담았건만 사진 바구니-메모리카드-는 밑둥지가 뚫렸는지 모조리 날아가 버렸고, 아이폰에 담긴 사진만 겨우 남아 다행이라 해야 할지, 아님 불운이라 해야할지 개난감이다.

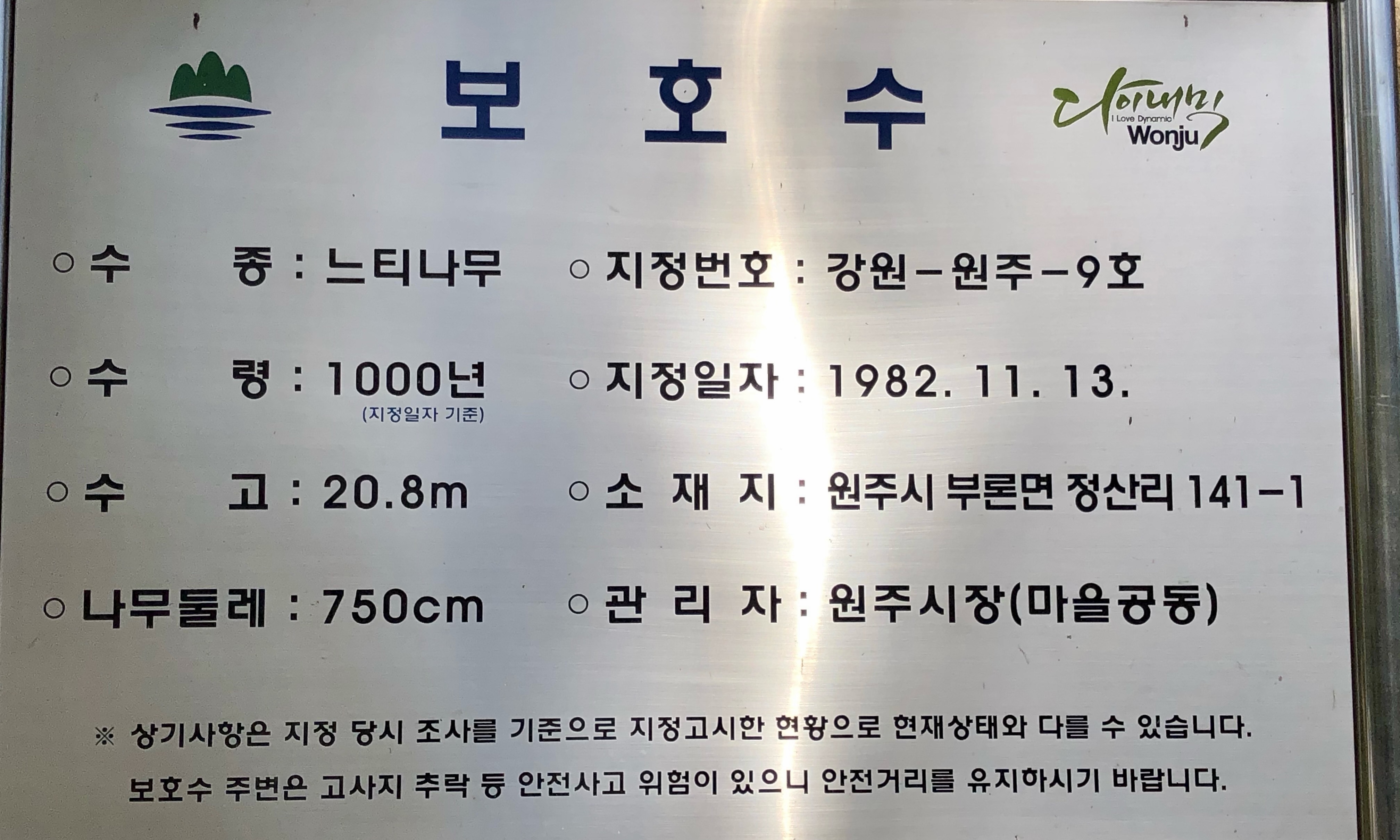

꽤나 너른 공간의 그 휑한 자리에 나무가 우두커니 서서 자리를 지키고 있다.

영락없이 한적한 마을의 너른 들판인데 그게 이 땅의 지울 수 없는 상흔이었다니.

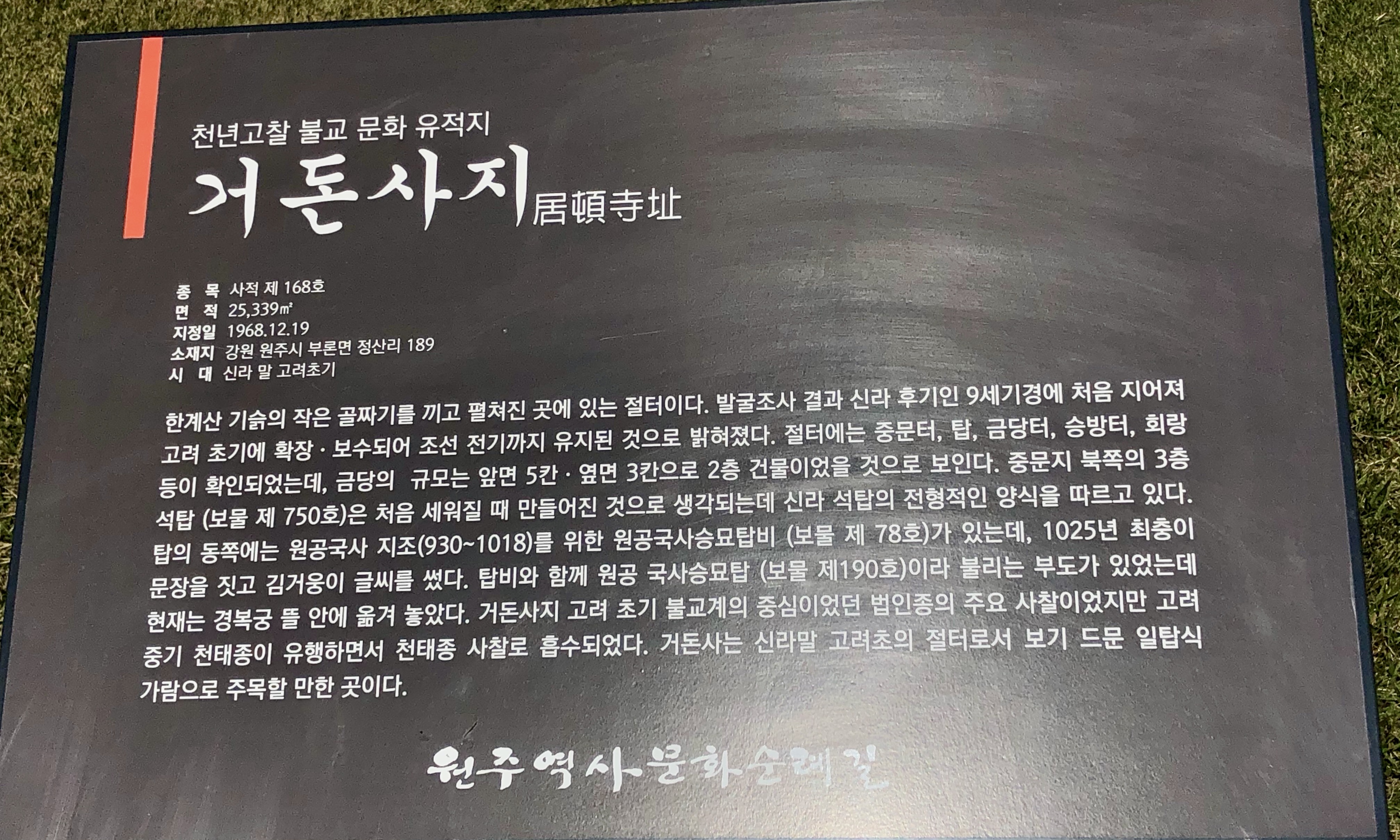

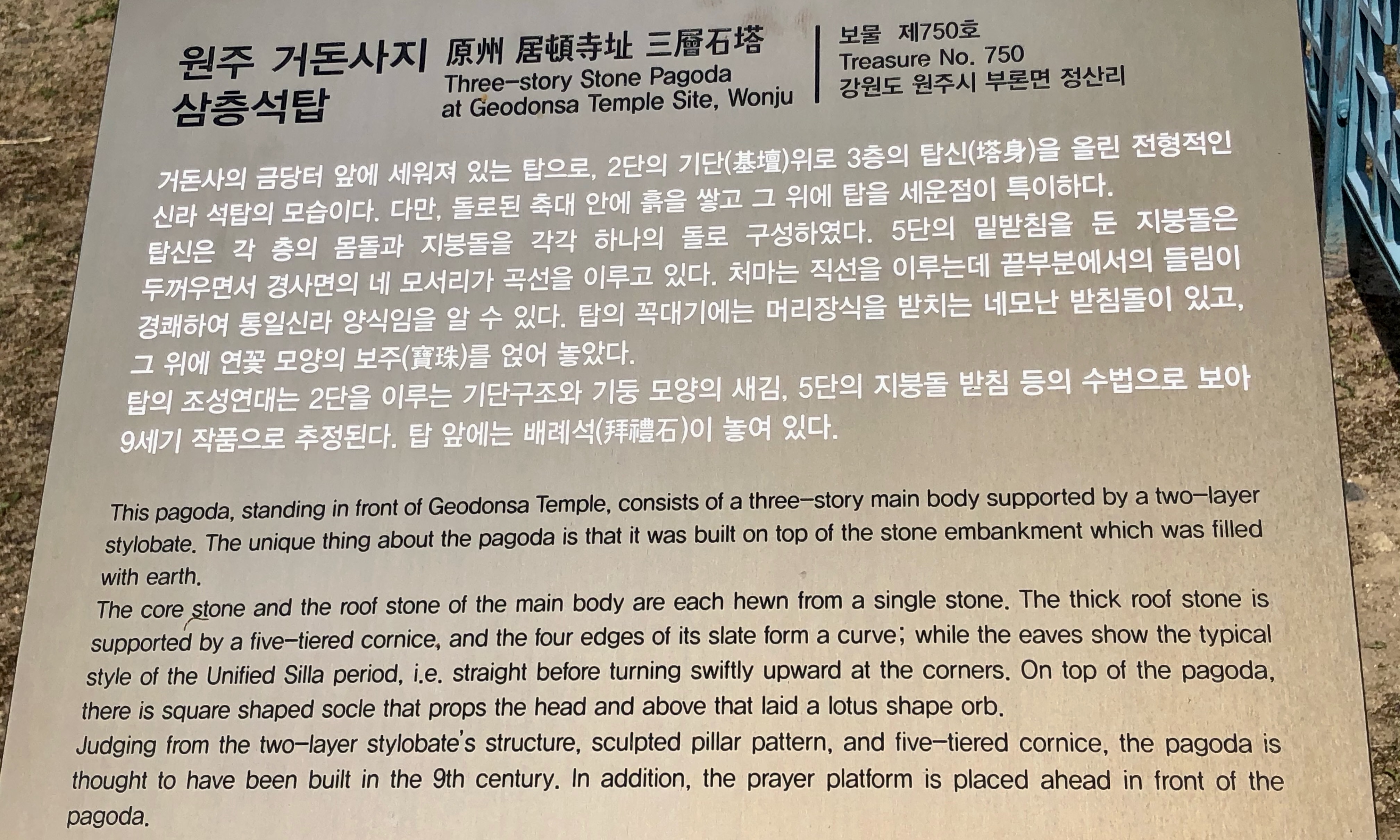

법천사지에 이어 찾아간 곳 또한 황량하게 사찰의 흔적만 남았다.

세상에 존재하는 것들 중 영원이란 건 없다고 할지라도 어쩌면 그 영원을 위해 애타게도 인고의 시간을 보내는 존재는 있지 않을까 싶다.

천 년 동안 억척스런 나날을 지낸 나무와 함께 작은 언덕에 기댄 처절한 역사의 조각 너머 세상사가 오버랩되는 순간이었다.

천 년 된 느티나무치곤 왜소하지만 큰 줄기의 휘어짐을 바라보면 순탄하지 않았던 천 년을 견디지 않았을까 유추된다.

아주 가끔 찾는 사람들을 보면 그동안의 시간이 무색하지 않았다는 방증 같았다.

거돈사지 또한 법천사지처럼 너른 벌판에 둥지를 틀고, 한 켠은 작은 언덕에 기대고 있었다.

오래된 두 사찰과 나무, 지워지지 않은 상흔에 비추어 성숙한 원주를 가늠할 수 있었다.

'일상에 대한 넋두리' 카테고리의 다른 글

| 냥이_20201016 (0) | 2022.12.26 |

|---|---|

| 일상_20201016 (0) | 2022.12.26 |

| 새벽 동 트기 전, 괴산 골목_20201015 (0) | 2022.12.26 |

| 냥이_20201014 (0) | 2022.12.26 |

| 냥이_20201013 (0) | 2022.12.26 |